受け継ぐ技

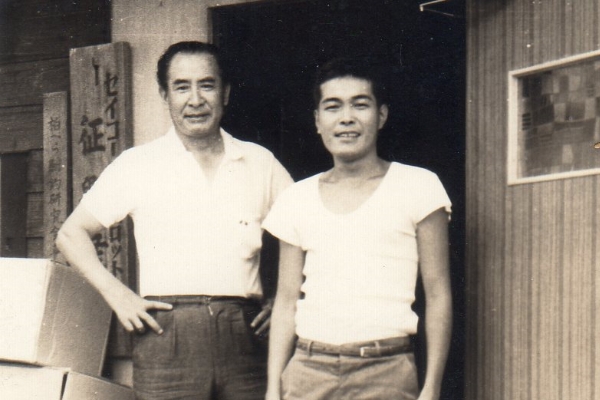

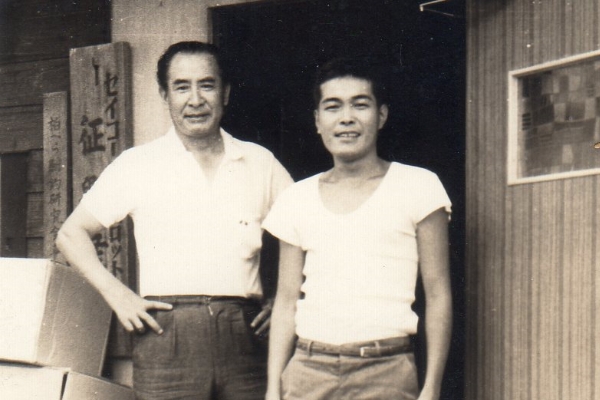

初代竿春から

二代目竿春へ

ヘラブナに始まり、ヘラブナに終わる。釣りの王道であるヘラブナ釣りの醍醐味は、ヒットした瞬間の釣り味である。しかし、それは竿次第だ。きれいに弧を描く竿の曲線美、魚の動きを手に感じながら竹竿の弾力を利用し取り込む。その釣り味を極めるためにこの二人は人生を賭けてきた。初代竿春と二代目竿春。初代を支えた気骨のある人脈をそばで見てきた二代目は無言で帝王学を授けられた。二人を貫き通すのは、前に出る、攻める姿勢だ。親子二代、反骨の竿師の物語は続く。

interview-01

反骨のヘラ竿師二代

竿春は2022年、記念碑的な年を迎える。二代目竿春である阪部清が父である先代の阪部博に入門して50年の節目に当たる。ヘラブナ用の竿で、合成竿(ハイブリッド)のジャンルを確立した親子二代の反骨の半世紀である。先代が関西から、大きな潜在力を秘めた未知の関東地方に居を移したのは1954年(昭和29年)だ。「わけのわからない気持ちよさ」を覚えて武者震いした先代は、関東に出て日本一になってやる、と決意を内に秘めての上京だった。2016年に2代目となる清が生まれたのは1957年(昭和32年)。小さい時から、ヘラブナ釣りが大好きだった。釣りに行きたい、家の仕事をすれば釣りに行けると、16歳の時に入門する。

interview-02

ゲーム性の高い「ヘラブナ釣り」

ヘラブナは警戒心が強い。食いが早く、吐いたり吸い込んだりを繰り返す。季節、水位、地形などでヘラブナの居場所や水深が変わる。竿の長さもエサの種類もそれに応じて変わり、どこが一番釣れるかを探りあうゲーム性が高い釣りである。ヘラブナとの駆け引きと釣り味を楽しむための釣りで、どちらかといえば静的な釣りである。ゲーム性の高さは競技性の高さにも通じる。どうしたら、他の人より多く釣れるだろうか。えさをどうするか。しかけの大きさなど、何百通りの「引き出し」を多く持つことが釣り師に求められる。

interview-03

竿に求められる方向性は3つ

もちろん竿はツールの中で最大の武器である。静かにゆったりとした風情で楽しむ釣りもある。しかし、トレンドの方向性は、より多く、より早くと釣果を競う競技志向に向かう。すると竿に求めらる特性も変わってきた。ヘラブナ釣りの竿に求められる特性は大まかに言うと3つある。長時間振り続けられる軽さ、しなやかさ、そして魚を引き寄せられる力強さだ。釣り手の側に分化が起きる。ある愛好家はいう。「中級者以上の人に竹竿を使う人が多い。それは釣り味が楽しめるからです。しかし竹は重い、そしてメンテナンスが欠かせない。競技志向が増えた現在は、竹に比べれば味わいはないが管理がしやすいカーボンが主流です」

interview-04

改良、革新に挑む進取の精神

竹竿がカーボン、ロッドに市場を奪われてしまう。伝統や保守性に固執すると取り残される。危機感を持った先代竿春はそのなかで、第三の道を模索する。簡潔に言えば、手元が竹、穂先と穂持にカーボンパーツを使う。竹の高雅な味わいを残したうえで、メンテナンスが求められる穂先に耐久性の高い素地を使う。先代は、竹竿全盛の頃から、「革新」の道を行く末を見通していた。1975年(昭和50年)には構想を描き始めていた。5年後の1980年(昭和55年)、ハイブリッド竿「響」の構想を発表、さらに5年後の1985年(昭和60年)、製作発表をする。なお、「響」の名には余談がある。ヘラブナに造詣が深く、竿春と親交のあった俳優の故山村聰さんの愛犬ひびきから命名した。

interview-05

確信と希望が必要

二代目清が入門したのは1972年(昭和47年)。あさま山荘事件が起きた年だ。他の弟子たちと厳しい徒弟時代をすごす。清が27歳の頃、先代はハイブリッド竿への方針変更を打ち出す。「ようやく自分の竿が作れるようになっていたし、竹竿も売れていた。自分の竿が作れなくなるかもしれないと思った」と清は思い起こす。だから、先代の方針変更に反対もした。

しかし、3年後、ハイブリッド竿「響」の爆発的な売れ行きは、懸念ややっかみもすべて凌駕した。「先代の見立ては正しかったのです。少子高齢化時代の到来、管理釣り場が増えて、魚も大型化が進んでいて、竹では対応しきれない、と見込んでいたのです」と清。仕事が急増した。毎日夜中の12時過ぎまで働いた。それでも、清は「遊びまくった」。ゴルフに打ち込む。お酒は飲めないが、朝帰りが頻繁だった。ある日、自宅に帰った清の枕元に一枚の紙があった。「ええかげんに目を覚ませ。2代目になれると思うな」。先代からの叱咤だった。

interview-06

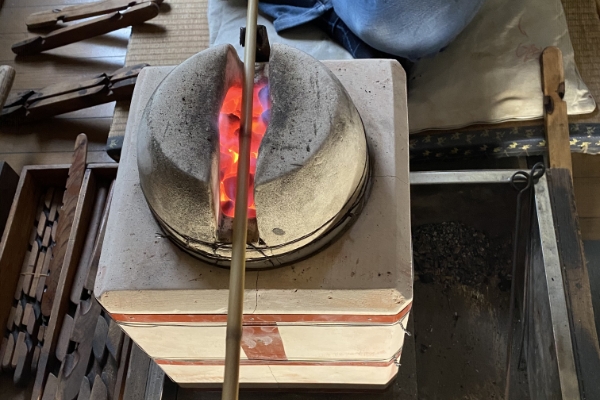

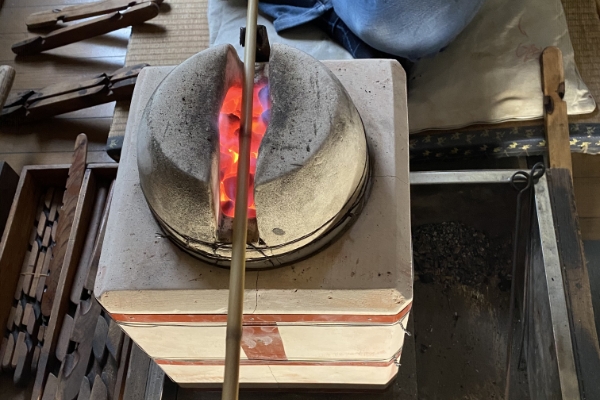

火入れ、人生の三倍分やった

先代の目論見通り、ハイブリッド竿は売れた。ノウハウをつかんだ職人が数人、竿春を辞めていった。すると、清たち残された職人に負担がかかる。清も寝ずに働いたこともあった。清の職人としての技量はこの時期に磨かれたといっていい。「ライオンは子を谷に突き落として、苦労させると言うけれど、ぼくは自然な形で谷に落ちて行って苦労して、技術を身につけた。とりわけ、竹をまっすぐに伸ばす火入れは人生の三回分、三生分やった」と清は振り返る。先代もこの時期での清の鍛練ぶりを瞼に焼き付け、いつか清に竿春を任せられると確信した。

interview-07

井の中の蛙になりたくない

青年期から壮年期にかけ、清は積極的に外に飛び出した。ヘラブナの釣り人たちと釣りに行き、現場で使い勝手などの現場の声を聞いた。異業種の人達に人生のヒントを得るため、ゴルフにも時間を割いた。竿づくり一本だとみえないこともあると売り方にも気を回す。「小店(こみせ)=小売店、にだけ売り方を任すのではなくこちらから提案もした」。業界の再構築にまでつながる話だが、清はタブーを怖れずに挑んだ。

そして、2007年には柏市の工房にギャラリーを兼ねる店を開いた。竿屋が店を開いて何ができると、周囲からは冷ややかな目で見られることもあったが、清はたじろがなかった。竿春の竿は安価なものではない。一回売ってそれっきりではなく、細くてもいいから長い付き合いをお客さんとしたかった。だから、買いに来た人、修理に来た人、ただ眺めに来た人でも清の対応に差はない。同じように接する。店を出ていった客には、外に出て丁寧に見送る。

interview-08

人生に無駄はない

竿春の家業は決して順風満帆に来たわけではない。むしろ、うまくいかなかったことのほうが多いだろう。回り道ばかりだったと言ってもいい。紀州和歌山から、「地の利がある」と信じて関東への移転を実行し、竿の常識を飛び超えてハイブリッド竿に挑んだ先代、関東に身を定め、売り方やお客さんへのアプローチを考え続けた清。その清が二代目竿春を襲名したのは2016年(平成28年)である。

「正直に言うとまだ二代目という実感がないんですよ。竿春の親方でなくて清でいいのですが」とはにかんで話す清は、先代から「二代目を継いでくれ」といわれ、最初は逡巡した。そして二回目にもう一度「継いでくれ」といわれた時の先代の顔が忘れられないという。思いつめた様子を感じた清は承諾の返事をした。そのとき、先代の涙を初めて見た。そして先代は清に「おまえ、火入れは俺を超えたな」と伝えた。その言葉を聞き、死にもの狂いで修業した日々を思い起こした。自分にしか二代目は継げないと静かに確信した。

interview-09

今でもワクワクする

竿春の正業は竿を造り、売ることだ。いい意味で結果を求めないといけない。しかし、二代目のモチベーションの一番は「ヘラブナ釣りが好き」なことだ。自分が作った竿を初めて使うとき、今でも笑みが浮かぶほどのワクワク感がある。その初心が常にあるから、「日本一の竿師になりたい」と使命感に満ちた言葉を吐けるのだ。「仕事に精いっぱい励んで、自らを鍛練します。精いっぱい心も遊んで、人間の幅も広げます」静かだが、決意に満ちた言葉がすがすがしい。

2021年5月28日 ギャラリー竿春にて

インタビュー・文:春陽堂 春山陽一

2021年5月28日 ギャラリー竿春にて

インタビュー・文:春陽堂 春山陽一